花村萬月さんの小説『ゲルマニウムの夜』について、そのテーマや登場人物、物語の魅力をさまざまな角度から掘り下げていきます。

舞台は終戦後の東京都下の修道院

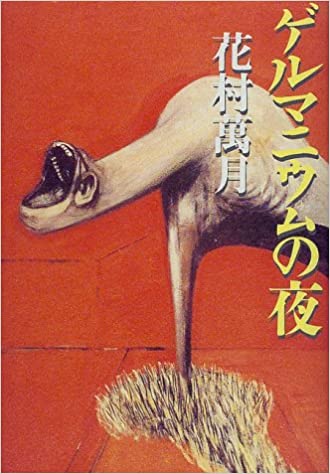

花村萬月さんの小説『ゲルマニウムの夜』は、第119回芥川賞受賞作である。初出は文藝春秋の月刊文芸誌『文學界』の1998年6月号。

『ゲルマニウムの夜』は、1998年9月に文藝春秋から単行本として刊行された。単行本化の際、『ゲルマニウムの夜』から『王国の犬』を独立させ、一篇としている。また、『文學界』の1998年10月号に掲載された『舞踏会の夜』も、単行本に収められている。

単行本の分量は、『ゲルマニウムの夜』が46ページで、『王国の犬』が72ページ、『舞踏会の夜』が126ページ。花村萬月さんは1955年生まれ。東京都出身の作家である。

『ゲルマニウムの夜』はキリスト教の教義を軸にした作品である。小説の舞台は、ラジオに米軍放送が流れてくる、東京都下の修道院。

この修道院は、終戦後にGHQから払い下げられた、旧陸軍施設を利用している。修道院付きの孤児院としてスタートしたが、常軌を逸した子供を収容する施設となっている。この事が、ストーリーの背景にある。

本作は、宗教を描いている。しかし、主人公が善行を積むような作品ではない。むしろ残虐な人間である。院長をはじめとする周りの人間に関しても、すべての人物が尊敬すべき聖職者とは言い切れない。

本作は、「僕」という一人称で始まる。主人公の名前は朧(ろう)。年齢は22歳。幼い頃から素行が悪かった朧は、幾度も補導され、児童相談所送りとなり、小学校高学年から修道院に付属する教護院に閉じ込められた。

朧は、15歳で教護院を卒業し、修道院の外で生活していた。しかし、ひと月ほど前から、修道院に附属する農場で働かせてもらっている。

この小説は、主人公の朧が語り手である。穏やかな口調で語ることもあるが、暴力的な本質は教護院を卒業しても変わらなかった。ただ、教護院にいた期間は、大きな問題を起こさなかったのであろう。あるいは、修道士たちが寛大だったり、見過ごしたりしていたのかもしれない。気づかなかったということも考えられる。

表紙に使われている装画は、フランシス・ベーコンの「磔刑のキリストの足元の人物の三つの習作(Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion、訳は単行本を参照)」。

磔刑(たっけい)の磔という漢字の訓読みは、はりつけ。つまり磔刑とは、はりつけの刑のこと。

フランシス・ベーコンは、1944年に擬人化された謎の生物を、三連画にして三体描いた。その内の一枚の絵が、装画に使われている。小説を読めば、この装画が選ばれた利用がなんとなく分かるだろう。

書誌情報

書名:ゲルマニウムの夜

著者:花村萬月

出版社:文藝春秋

発売年月:1998年9月(単行本)