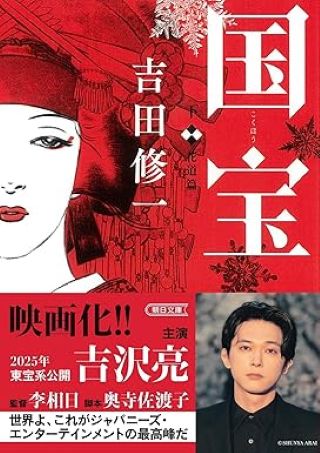

吉田修一さんの小説『国宝』は、歌舞伎と任俠という一見遠い世界を舞台にした壮大な物語です。華やかな舞台の光と影、芸のためにすべてを捧げる役者たちの生き様が、独特の文体によって描き出されます。本作には、作者自身の徹底した取材や膨大な資料の読み込みが反映されており、現実と虚構が交錯するような濃密な世界が広がっています。この記事では、『国宝』を読んで感じた魅力や印象深い点を整理しつつ、作品の背景や特徴もあわせて紹介します。

『国宝』の文体と歌舞伎の世界

『国宝』を読み進めてまず強く印象に残るのは、その文体です。歌舞伎の語り口と響き合うような調子によって、舞台の情景や役者の心情が鮮やかに立ち上がり、読者の想像力を大きく掻き立てます。単なる小説という枠を超え、歌舞伎そのもののリズムが作品全体を貫いているように感じられます。

吉田修一さんの徹底した取材と創作背景

四代目鴈治郎さんへの密着取材

吉田さんは執筆にあたり、DVDや劇場での観劇を重ねるなかで四代目鴈治郎さんを紹介されました。そして黒衣として楽屋や舞台裏に密着し、日本各地の公演に同行したといいます。この取材経験が作品に確かなリアリティを与えています。巻末には多数の参考資料が記されており、歌舞伎に関する膨大な読書も重ねられたことがうかがえます。

映画『残菊物語』との関わり

創作の決定打となったのは、溝口健二監督の映画『残菊物語』(1939年、松竹京都)でした。恋人とともに出奔し、旅役者として苦しい生活を送りながら、やがて再び舞台に戻る歌舞伎役者の物語。この筋立ては、『国宝』に登場する俊介の造形に大きな影響を与えています。

登場人物・喜久雄と俊介の対比

物語の主人公・喜久雄は、任俠の一門に生まれながら歌舞伎役者となった人物です。その対比として描かれるのが、名門歌舞伎の嫡男として育った俊介。出自も境遇も対照的な二人を軸に、芸に生きる人間の喜びと苦悩が浮かび上がります。吉田さんは未知の世界を描くにあたり、喜久雄の出身地を自身と同じ長崎に設定し、作品世界に親しみを込めています。

昭和から平成へ――歌舞伎役者の生き様

『国宝』を通して描かれるのは、昭和から平成にかけての歌舞伎役者たちの姿です。当時、役者がテレビやドキュメンタリー番組に登場する機会は増えていましたが、小説はそれを超え、華やかな舞台の裏にある人間模様や、芸に人生を捧げる者たちの矜持を描き出しています。映画化もされ、歌舞伎に興味を持ち劇場に足を運ぶ読者も増えているといわれます。

吉田修一という作家の挑戦

吉田修一さんは、2002年に芥川賞を受賞した『パーク・ライフ』では日常を描き、2007年の『悪人』では犯罪小説に挑戦しました。そして『国宝』では、歌舞伎と任俠という一見遠い世界を舞台にしています。必ずしも精通した分野ではなくとも、徹底した取材と試行錯誤を経て、そのジャンルにふさわしい文体を生み出す。新しい題材へ果敢に挑む姿勢こそ、吉田修一という作家の大きな魅力だと感じます。

まとめ――『国宝』が投げかけるもの

『国宝』は、歌舞伎と任俠という二つの世界を通して、人が芸に生きるとはどういうことかを問いかける作品です。華やかな舞台の光と影の両方を描き切ったことで、物語には重厚な厚みが加わっています。歌舞伎に馴染みがない読者にとっても、芸の世界に生きる人間のドラマとして十分に引き込まれるでしょう。読後には「舞台を観に行きたい」と思わせる力を持った一冊です。

書誌情報|吉田修一『国宝』

書誌事項

書名:国宝

著者:吉田修一

出版社:朝日新聞出版

発売年月:単行本 2018年9月/文庫本 2021年9月/電子書籍 2021年9月

ページ数:単行本上巻 360ページ/単行本下巻 360ページ/文庫本上巻 416ページ/文庫本下巻 432ページ

紙書籍

電子書籍