第二次世界大戦の終盤、世界の歴史を決定的に変えた“ある決断”があった。

それは科学の勝利であったのか、それとも人類の限界だったのか。日本人として、この問いにどう向き合うべきか――。

科学と破壊のはざまで

私たちは、科学の進歩を無条件に信じていいのだろうか――。

クリストファー・ノーラン監督による映画『オッペンハイマー』(2023年)は、「原爆の父」と称される理論物理学者J・ロバート・オッペンハイマーの軌跡を描いた作品である。しかし本作が掘り下げるのは、単なる一人の天才科学者の伝記にとどまらない。そこには、科学と倫理のせめぎ合い、栄光と罪悪感の交錯、そして個人と国家の関係性といった、現代にも通じる普遍的な問いが浮かび上がる。

原爆投下という事実を通して、映画は20世紀の光と影を私たちに突きつける。それは、戦後を生きる日本人にとって決して他人事ではない。広島と長崎の惨劇を知る私たちは、この物語を他国の歴史としてではなく、自らの記憶として受け止める必要がある。

21世紀の今、科学技術はかつてないスピードで進化し、核をはじめとする大量破壊兵器の脅威は依然として世界のどこかに潜んでいる。平和が不安定な均衡の上に成り立っていることを、この映画は静かに、しかし力強く私たちに思い出させる。

映画『オッペンハイマー』は、原作『アメリカン・プロメテウス(英語:American Prometheus)』と同様に、単なる過去の記録ではない。今を生きる私たちが、語り継がなければならない「現実」の物語なのである。

科学者オッペンハイマーの苦悩

J・ロバート・オッペンハイマーは、理論物理学者として卓越した才能を発揮し、アメリカによる「マンハッタン計画」の中核を担った人物である。彼の指揮のもと、原子爆弾はついに現実の兵器となり、その功績によって戦後、彼は国家的英雄として称賛された。

しかし、その栄光の裏には、深い葛藤と自責の念が潜んでいる。広島・長崎への原爆投下によって引き起こされた惨劇を知ったオッペンハイマーは、数えきれない命が自らの“成功”によって奪われたという重圧に苛まれる。科学者としての達成と、人間としての痛み。その両極の間で彼は揺れ続ける。

映画は、その繊細な内面を丁寧に描き出す。国家に従い、科学を武器へと変えてしまったことへの悔恨。戦争という極限状況下において、知の追求が破壊の技術に転化されていく過程。そのなかでオッペンハイマーは、英雄でも反逆者でもなく、一人の人間として葛藤を抱え続ける姿をさらけ出す。

彼は知っていたはずだ。完成した原爆が実戦で使用されれば、取り返しのつかない悲劇を招くことを。それでも彼は、科学者として“可能性”を極めたいという純粋な欲求に突き動かされていた。もし誰かがやるのなら、自分が成し遂げたい――そう考える科学者の在り方を、私たちは簡単に否定できるのだろうか。

ノーラン監督が描いたもの

クリストファー・ノーラン監督は、オッペンハイマーの人生を描くことで、現代人が避けては通れない問題――「技術と人間性の関係」に切り込む。映画は、科学的な偉業の裏に隠された倫理の問いを、抑制された映像と緻密な編集で浮かび上がらせる。派手な爆発シーン以上に、静かに語られる対話の重さが胸に残る。

また、アメリカという国家の内側に渦巻く政治的思惑や、冷戦の足音も巧みに織り交ぜられている。本作は単なる伝記映画ではない。むしろ、”現代に生きるすべての人間への問い”として成立している。

歴史の地層に潜む、アメリカの決断と論理

東アジアの小国・日本は、資源に乏しい地理的制約を抱えながらも、近代国家として富国強兵を掲げ、欧米列強に対抗する道を模索してきた。列強による植民地主義的圧力や不安定化する国際情勢を前に、日本の拡張政策には自衛的側面もあったのかもしれない。だが同時に、ある種の過信や楽観主義が、その判断を曇らせていたことも否定できない。

そして迎えた1945年、第二次世界大戦末期。ヨーロッパ戦線ではナチス・ドイツが降伏し、戦争の焦点は太平洋へと移る。日本は本土決戦を辞さない構えを見せ、連合国側、とりわけアメリカは「いかにして戦争を早期に終結させ、さらなる米兵の犠牲を避けるか」に迫られていた。日本側は、できるだけ有利な条件での終戦を望んでいたが、アメリカは小さな島国に対して、二度と再起できないほどの決定的な打撃を与えることを選ぶ。

こういった状況下で、当時のアメリカ大統領ハリー・S・トルーマンは、原子爆弾の使用という歴史的決断を下す。「ポツダム宣言」で提示された無条件降伏に対し、日本政府は曖昧な態度をとり続けた。その曖昧さが、トルーマンの強硬姿勢をさらに後押しする。だが、日本にとって「無条件降伏」は、天皇制の維持すら約束されない、受け入れ難い要求だった。

トルーマンは後年、次のように語っている。

「私は科学者のくせに、自分がなしたことの意味もわからぬような男にうんざりした。責任を取るのは私であって、彼ではない。」

映画でも印象的に描かれるこの場面。原爆投下後、オッペンハイマーが「自分の手は血に塗れている」と語ると、トルーマンは冷淡な態度でそれを一蹴する。彼にとって、原爆は感情や倫理の問題ではなく、戦争終結のための最終手段――すなわち「戦略兵器」であった。

さらに、トルーマンはこうも言い残している。

「私は日本に二度目の原爆を落とさせたことについて、いまも正しい決断だったと思っている。」

この言葉は、「正義」と「効率」のはざまで下された決断――“必要悪”としての論理を端的に示している。

日本人としてこの映画を観るとき、私たちはどうしてもオッペンハイマーの葛藤よりも、トルーマンの非情な判断に強く心を揺さぶられる。感情を排した決断の重みと、それがもたらした取り返しのつかない現実を、歴史の地層の中に見つめることになる。

「正義」の物語――アメリカ国民が抱いた感情

原爆投下は、アメリカ国内では当初、戦争の終結を祝う象徴的出来事として受け止められた。科学の勝利、正義の執行として称賛され、メディアもこれを称える論調が主流だった。

だが、その裏でオッペンハイマーのように苦悩した人々もいた。彼の内なる声は、当時の時代精神から逸脱していたとも言える。ノーラン監督は、その逸脱をこそ「人間の尊厳」として描いている。

日本人として観る『オッペンハイマー』

日本にとって、原爆投下は単なる戦争終結の手段ではない。広島と長崎で起きた惨禍は、世代を越えて静かに受け継がれ続けている。被爆の記憶は、戦後に生まれた私たちの中にも、見えない痕跡として刻まれているのだ。

戦後しばらくのあいだ、日本社会には「原爆」を語ることすら難しい時代があった。GHQによる報道統制、被爆者に対する無理解や差別、そして焼け野原からの復興に追われる日々。その沈黙の中でも、広島と長崎の人々は記憶を抱え、言葉を紡ぎ続けた。語ることは、忘れないという意思の表明だった。

アメリカでは、オッペンハイマーを英雄視する声もある。一方で、日本人にとって彼の「偉業」は、語ることすらためらわれる傷口でもある。確かに当時、日本国内にも戦争の終結を望む声はあった。だがその希望は、「原爆」という形で訪れるべきものだったのか。社会の変革を夢見た人々がいる一方で、国家としての自信を喪失し、声を失っていった人々もいた。

戦火の中を生き抜いた世代は、その傷跡を背負いながら、焼け野原に希望の種を蒔いた。そして、敗戦の混乱の中で立ち上がり、日本の再建に力を尽くした。一方、戦後に生まれた世代は、アメリカの占領政策のもとで、ある種「新しい日本史観」を与えられた。その過程で、国としての誇りや一貫した歴史観を持ちにくくなったことは否定できない。そして今、そうした「受け身の記憶」に対する違和感や反発が、世代を超えて顕在化しつつある。

映画『オッペンハイマー』は、こうした日本側の視点を描くことはない。だが、それゆえに私たちは問われる――なぜ描かれないのか、何がそこに欠けているのか。描かれなかった部分にこそ、私たちが語り継がなければならない歴史があるのではないだろうか。

道徳と政治の交差点で

オッペンハイマーとトルーマン――科学者と政治家、理想と現実。

その間にある断絶と齟齬を見つめることは、私たちが「誰に歴史の責任を問うべきか」を考えるうえで重要である。科学が何を可能にし、政治がそれをどう使うか。個人はどう立ち向かうのか。

結語――過去を記憶するために、映画を観る

この映画は、アメリカのヒーローを称える娯楽作品ではない。

むしろ、静かに、深く、痛みをともなって、観る者に問いを投げかけてくる。私たちはどのように過去を記憶するのか。そして、同じ過ちを繰り返さないために、どのような想像力を働かせるべきなのか。

映画『オッペンハイマー』は、まさにその「記憶する責任」を突きつけてくる。

過去と向き合うことが、未来を考える第一歩なのだと。

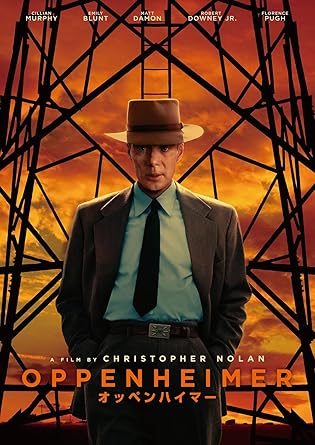

作品情報|映画『オッペンハイマー』

基本クレジット

タイトル:オッペンハイマー(原題:Oppenheimer)

監督・脚本:クリストファー・ノーラン

原作:カイ・バード&マーティン・J・シャーウィン著『アメリカン・プロメテウス:J・ロバート・オッペンハイマーの勝利と悲劇』(原題:American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer/和書:『オッペンハイマー 「原爆の父」と呼ばれた男の栄光と悲劇』ほか)

出演:キリアン・マーフィ(J・ロバート・オッペンハイマー役)、エミリー・ブラント、マット・デイモン、ロバート・ダウニー・Jr.、フローレンス・ピュー ほか

製作国:アメリカ

製作年:2023年

配給(アメリカ):ユニバーサル・ピクチャーズ

配給(日本):ビターズ・エンド

劇場公開日(日本):2024年3月29日

Blu-ray/DVD ほか

VOD(ビデオ・オン・デマンド)